Digitales Expertensystem der Werkstoffkunde entsteht

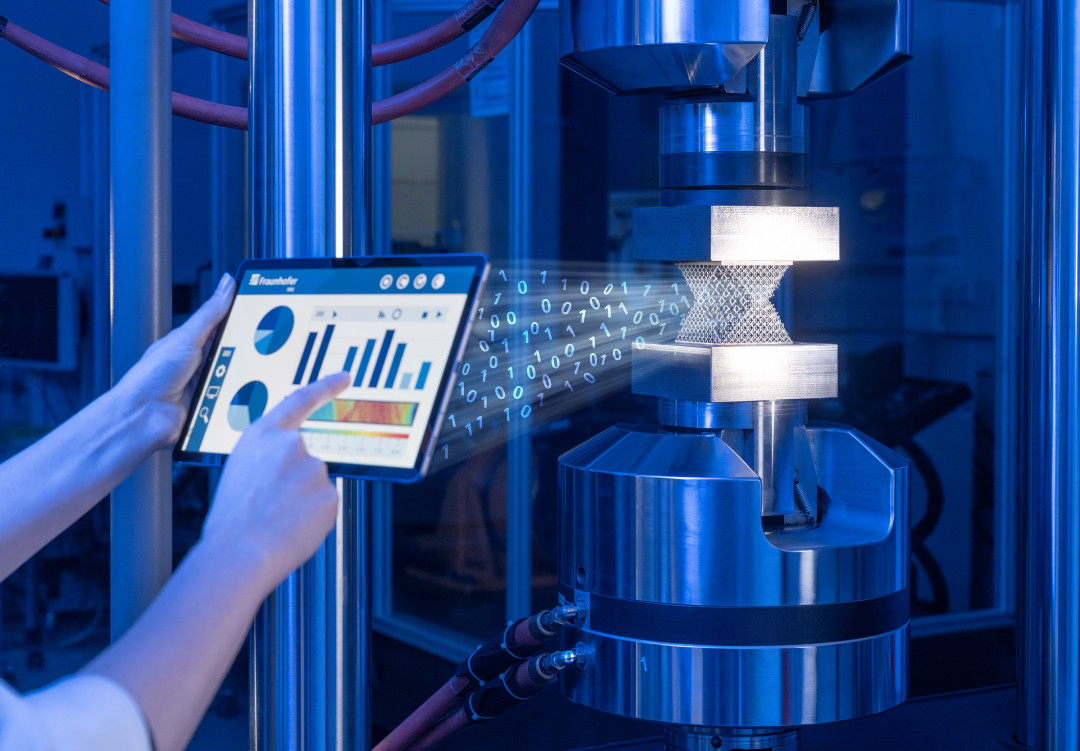

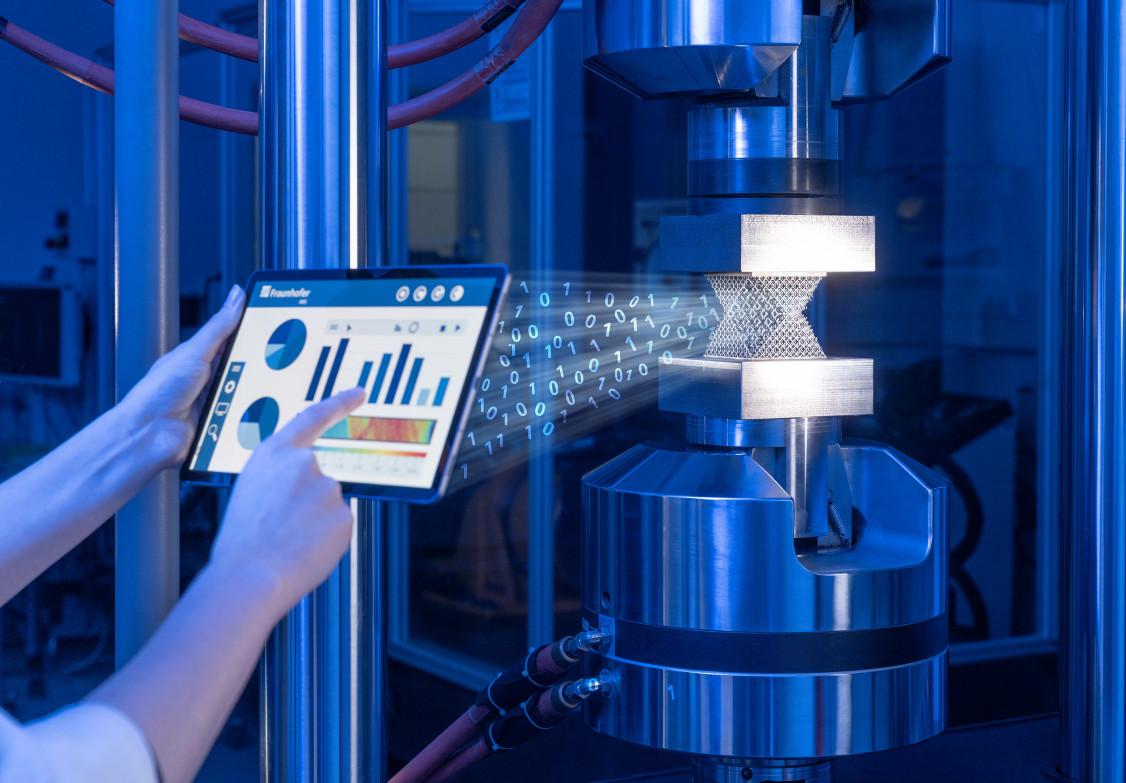

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS aus Dresden wollen gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Wirtschaft ein virtuelles Werkstoff-Expertensystem erschaffen. Dieses soll die neuesten Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Aufsätzen über Werkstoffe und die Anforderungen aus einschlägigen Standards genauso parat haben wie das Praxiswissen von Erfahrungsträgern. Der künstliche Assistent soll bei Werkstoffprüfungen diese gesammelte Expertise seinen menschlichen Kollegen zur Verfügung stellen – und damit das Arbeiten in den Werkstoff- und Metallographielaboren auf eine ganz neue Ebene heben.

Das „DiWan“ genannte Projekt zielt auf den „Digitalen Wandel in der Werkstoffprüfung“ ab. Das federführende Fraunhofer IWS koordiniert dabei die Zusammenarbeit mit sechs weiteren Partnern aus wissenschaftlichen Einrichtungen und mittelständischen Unternehmen. Gemeinsam wollen die Beteiligten zunächst ein elektronisches Laborbuch, eine Wissensdatenbank und ein digitales Labormanagementsystem entwickeln. Aus diesen Komponenten entsteht schließlich ein virtueller Experte, der für die moderne Werkstoffprüfung ganz neue Möglichkeiten schafft.

Hochwertige Werkstoffprüfung ist ein Schlüssel für viele Innovationen

Die Genese neuer Werkstoffe und die Analyse ihrer Eigenschaften gehört zu den Schlüsselaufgaben für viele Innovationen in der Industrie. Genaue Kenntnisse etwa darüber, welcher Stahl wie schnell korrodiert, welche Legierung wie hart ist, welche Metalle sich mit additiven Fertigungsanlagen verarbeiten lassen – all dies ist oft essenziell, um marktführende Produkte überhaupt entwickeln zu können.

Dabei mangelt es nicht etwa an Informationen: „Das Wissen über Werkstoffe wächst exponentiell“, erklärt Dr. Jörg Bretschneider, der das Projekt „DiWan“ am Fraunhofer IWS betreut. „Doch nur ein Genie könnte sich die schiere Menge dieses Wissens merken und zielgerichtet zur Verfügung stellen.“ Abgesehen davon seien viele Informationen weit verstreut: in Werkstoff-Datenblättern zahlreicher Hersteller, in wissenschaftlichen Untersuchungen, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind, in Normen und diversen Fachdatenbanken.

„Diese Daten sind also prinzipiell da, aber eben nicht alle griffbereit“, betont Jörg Bretschneider. „Wir wollen daher digitale Helfer kreieren, die dieses Wissen leicht abrufbar und nutzbar machen.“ Dabei beschäftigen sich die Forschenden auch mit der Ontologie der Werkstoffkunde. Es handelt sich um ein Begriffsnetzwerk, das über eine bloße Verwaltung von Daten hinausgeht, indem es auch deren Beziehungen untereinander beschreibt.

Derartige digitale Assistenten können beispielsweise die Qualität und das Tempo von Werkstoffuntersuchungen verbessern. Sind erfahrene Kollegen nicht gleich greifbar, kann eine Konsultation des digitalen Assistenten weiterhelfen – etwa um eine neue Rezeptur für einen angeätzten metallographischen Schliff zu planen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass die virtuellen Experten neue Querverbindungen und Erkenntnisse aus den bisher verstreuten Wissensquellen herstellen. Die Werkstoffprüfer können ihre Expertise effizienter und umfassender erweitern – ganz im Sinne des lebenslangen Lernens.

Arbeitswissenschaftler begleiten Wandel in der Arbeitswelt

Konzepte, wie sie das Projekt DiWan verfolgt, werden den Arbeitsalltag in vielen Laboren deutlich verändern. Dies ist einer der Gründe, warum neben dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) auch der Europäische Sozialfonds (ESF) das DiWan-Projekt fördert: „Wir arbeiten hier an der Zukunft der Arbeit“, betont die Initiatorin des Projekts, Prof. Martina Zimmermann, Kompetenzfeldleiterin am Fraunhofer IWS und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e. V. DiWan biete die Chance ganze Unternehmenskulturen zu verändern. Daher sei die Begleitung des Projekts durch Arbeitswissenschaftler der TU Dresden ein entscheidender Baustein zum Erfolg.

Die Forscher rechnen damit, dass sich das selbstverständliche Zusammenspiel zwischen Werkstoffprüfern und virtuellen Experten zuerst unter den Jüngeren der „Generation Smartphone“ durchsetzen wird. Denn wer es ohnehin gewohnt ist, private Aktivitäten im Internet zu dokumentieren und digitale Plattformen zum Austausch zu nutzen, wird auch als Werkstoffprüfer im Labor ganz selbstverständlich Digitalbilder von Analysebefunden hochladen und mit digitalen Expertensystemen kollaborieren.

Langfristig sollen die im Projekt gewonnenen Ergebnisse auch in die Ausbildungslehrpläne der Werkstoffprüfer einfließen. DiWan soll aber auch wichtiges immaterielles Kapital eines jeden Technologieunternehmens bewahren: Das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. „Wir wollen mit den digitalen Helfern verhindern, dass dieser Sachverstand verloren geht, wenn ein Werkstoffprüfer den Job wechselt oder in Rente geht“, betont Jörg Bretschneider.

Bund und EU fördern das Projekt

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die EU fördern das Projekt in den Jahren 2020 bis 2023 mit rund zwei Millionen Euro. Beteiligt sind sieben Partner: Das Fraunhofer IWS ist Projektkoordinator und bringt sein Know-how in der Werkstofftechnik ein. Das „Zentrum für Produktionstechnik und Organisation (CIMTT)“ der TU Dresden konzentriert sich auf arbeitswissenschaftliche Aspekte, die Informatik-Professur für Datenbanken der TU Dresden auf die neuen DiWan-Wissensdatenbanken. Aus der Wirtschaft sind diese Partner dabei: das Materialforschungszentrum „IMA“ aus Dresden, der Ingenieurbetrieb „imq“ aus Crimmitschau, der Prüftechnikhersteller „Hegewald & Peschke“ aus Nossen und der auf elektronische Laborbücher (ELN) spezialisierte Softwarehersteller „Labforward“ aus Berlin.

(Quelle: Presseinformation des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS)

Schlagworte

Additive FertigungDigitalisierungMetalleWerkstoffeWerkstoffkunde