Ultraschall macht additive Bauteile aus dem 3D-Drucker stabiler und langlebiger

Die Fraunhofer-Instititute IWS und IAPT starten gemeinsam mit australischem RMIT Centre for Additive Manufacturing das Projekt „UltraGrain“.

Ultraschall wird es in naher Zukunft ermöglichen, mit industriellen 3D-Druckern robustere, langlebigere und preiswertere Bauteile als bisher für Luft- und Raumfahrt, Werkzeugbau sowie weitere Branchen herzustellen. Um diese neue Technologie binnen drei Jahren zur Marktreife zu führen, haben sich Forschende aus Dresden, Hamburg und dem australischen Melbourne zu einem Forschungsverbund zusammengeschlossen. Ihr im Juni 2022 gestartetes Projekt „UltraGrain“ zielt darauf ab, beim draht- und pulverbasierten Laserauftragschweißen eine maßgeschneiderte feinkörnige Mikrostruktur („Gradierung“) zu erzeugen, die eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und der Korrosionsbeständigkeit einer Mehrzahl technischer Legierungen verspricht.

An dem mit vier Millionen Euro dotierten Projekt beteiligen sich das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden, die Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT in Hamburg und das RMIT Centre for Additive Manufacturing in Melbourne, Australien. Das offizielle Auftakttreffen fand am 11. Oktober 2022 unter dem Leitthema „On-demand Gradierung der Kornstruktur durch ultraschallunterstützte AM – von der Demonstration zur Industrialisierung“ in Dresden statt.

Dresdner und Hamburger heben Kooperation mit RMIT und Australien auf eine neue Stufe

„Uns ist dieses gemeinsame Projekt mit dem RMIT und dem Fraunhofer IAPT eine besondere Herzensangelegenheit“, betont Prof. Christoph Leyens, Institutsleiter des Fraunhofer IWS und Adjunct Professor am RMIT. Ähnlich sieht es auch Prof. Ingomar Kelbassa, Institutsleiter des Fraunhofer IAPT und ebenfalls Adjunct Professor am RMIT: „Sowohl das Fraunhofer IAPT als auch das Fraunhofer IWS arbeiten schon seit längerer Zeit über persönliche Kontakte mit den australischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. UltraGrain ist jedoch nun das erste finanziell dotierte Vorhaben, das direkt in einen Transfer gemeinsamer Forschungsergebnisse in die industrielle Praxis münden soll.“

Angesichts der Zusammenarbeit mit einem exzellenten internationalen Institut, die sich hier anbahnt und vertieft, fördert die Fraunhofer-Gesellschaft das Projekt mit 1,5 Millionen Euro aus ihrem Programm „International Cooperation and Networking“ (ICON).

Weitere 2,5 Millionen Euro steuern die australischen Partner zu. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen großes Marktpotenzial in ihrem Kooperationsprojekt: „UltraGrain wird dabei helfen, Additive Manufacturing in eine breite industrielle Anwendung zu bringen“, prognostiziert Christoph Leyens. Die Projektmitarbeiter des RMIT Centre for Additive Manufacturing, Associate Prof. Andrey Molotnikov, Distinguished Prof. Milan Brandt und Distinguished Prof. Ma Qian, sind sehr optimistisch, was die Anwendung von Ultraschall auf die Mikrostrukturmanipulation angeht. Sie sind überzeugt, dass die nächste Generation der additiven Fertigung von Luft- und Raumfahrtteilen erheblich von der Einführung der Ultraschalltechnologie profitieren wird, die sie gemeinsam mit den Fraunhofer-Partnern entwickeln werden.

Ultraschall fördert gleichmäßige Körnung im Material

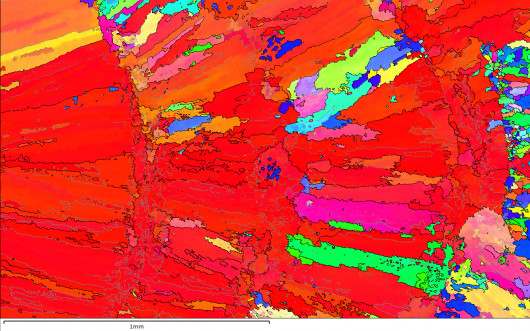

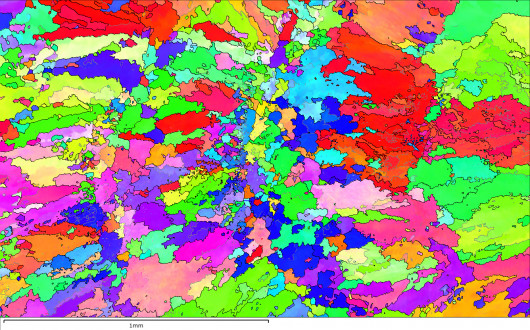

Dabei betreten die Forschenden technologisches Neuland. Um gezielt die innere Kornstruktur („Grain“) von 3D-gedruckten Bauteilen und damit deren mechanische Eigenschaften zu beeinflussen, kombinieren sie das bewährte draht- und pulverbasierte Laserauftragschweißen mit Ultraschall, der jenseits der für Menschen hörbaren Töne schwingt. Dafür senden sie während des additiven Auftragsprozesses zum Beispiel feine Vibrationen mit einer präzise definierten Frequenz durch das entstehende Bauteil. Der Ultraschall verhindert, dass sich darin säulenartige Strukturen bilden. Diese mikroskopisch kleinen Säulen im Material sind oft unerwünscht, da ihre einseitige Ausrichtung zu schlechteren mechanischen Leistungen führt. Unter Ultraschallwirkung hingegen bilden sich feinere, rund geformte Mikrokörner, die an den bearbeiteten Stellen nahezu gleichmäßig verteilt sind. Diese equiaxiale Ausrichtung erhöht die mechanische und chemische Belastbarkeit der additiv erzeugten Werkstücke. Weil sich der Ultraschall gezielt steuern lässt, können die Bauteil-Designer zum Beispiel genau vorgeben, an welchen Stellen das Werkstück später im Einsatz großen Belastungen ausgesetzt sein wird. Dort können die Entwickler eine ultraschall-gesteuerte Kornstruktur einplanen, aber auch entscheiden, an welchen Stellen sie zu Gunsten einer schnelleren Produktion darauf verzichten können. Wichtig ist solch eine Gradierung, damit beispielsweise Gastanks von Raumsonden später einmal die besonderen Herausforderungen im Weltall über Jahre hinweg aushalten oder Werkzeuge in Autofabriken selbst hohen Punktbelastungen in der Massenproduktion widerstehen.

Hoffnung: Neue internationale Industriekontakte und Erträge

„Mit UltraGrain können wir Eigenschaften wie die Ermüdungsbeständigkeit, Festigkeit, Belastbarkeit und Duktilität verbessern und reduzieren die Rissanfälligkeit von additiv gefertigten Bauteile deutlich“, erklärt Projektleiterin Dr. Elena López vom Fraunhofer IWS die daraus erwachsenden Perspektiven. „Zudem eröffnet sich durch dieses Projekt die Chance, neue Kontakte in die australische Industrie zu knüpfen und die internationalen Erträge unseres Instituts zu steigern.“

Das Fraunhofer IWS bringt in den Forschungsverbund unter anderem seine Expertise im Laserauftragschweißen und Systemtechnikentwicklung ein. Im Fokus stehen insbesondere additive Verfahren, bei denen die Anlagen die gewünschten Titan- oder Stahllegierungen dem Laser in Drahtform zuführen. Geplant sind außerdem Untersuchungen mit pulverförmigen Ausgangsmaterialien.

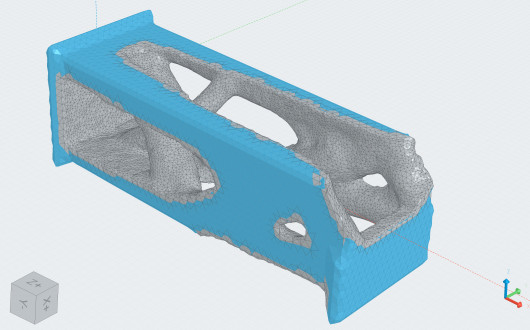

Das Fraunhofer IAPT beschäftigt sich mit der optimalen Auslegung von Bauteilen mit unterschiedlichen Kornstrukturen. In Anlehnung an ein „Multi-Material-Design“ wird eine Methodik zur optimalen Platzierung ultraschallbeeinflusster Materialbereiche innerhalb einer bestimmten Bauteilgeometrie entwickelt. Darüber hinaus befasst sich das Fraunhofer IAPT mit der optimalen Bahnplanung für die neue Prozesstechnologie.

Als internationaler universitärer Partner erforscht das RMIT Centre for Additive Manufacturing im Zuge von UltraGrain mit fortschrittlichen Synchrotronmessungen die physikalischen Prozesse, die der Ultraschall bei dem neuen Verfahrensansatz im Werkstoff auslöst. Außerdem untersuchen die australischen Expertinnen und Experten mögliche Skalierungseffekte.

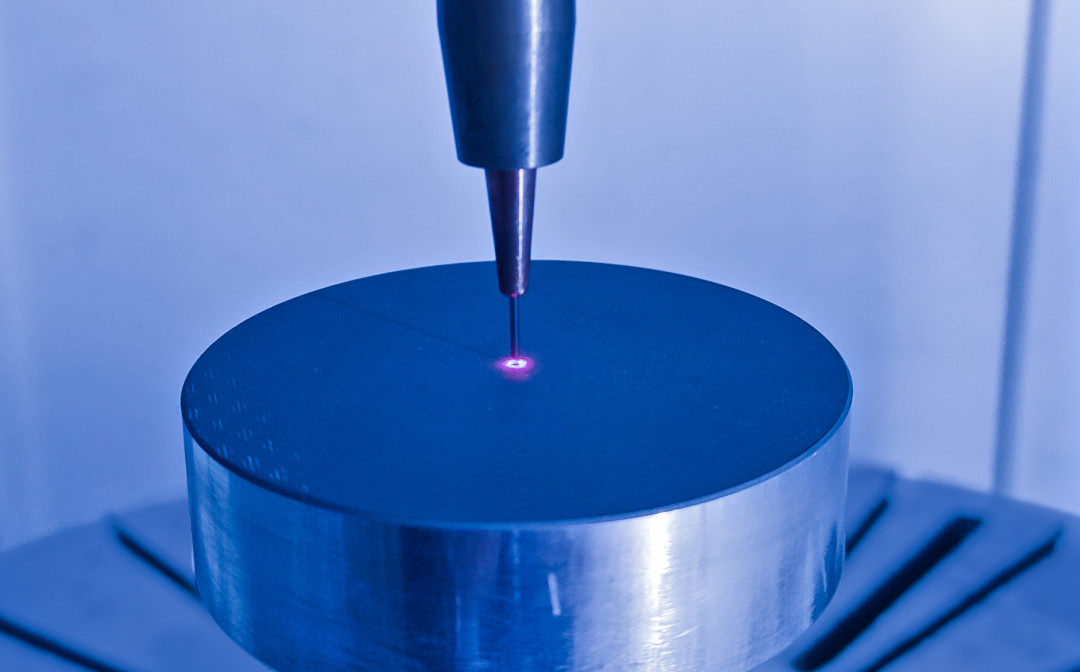

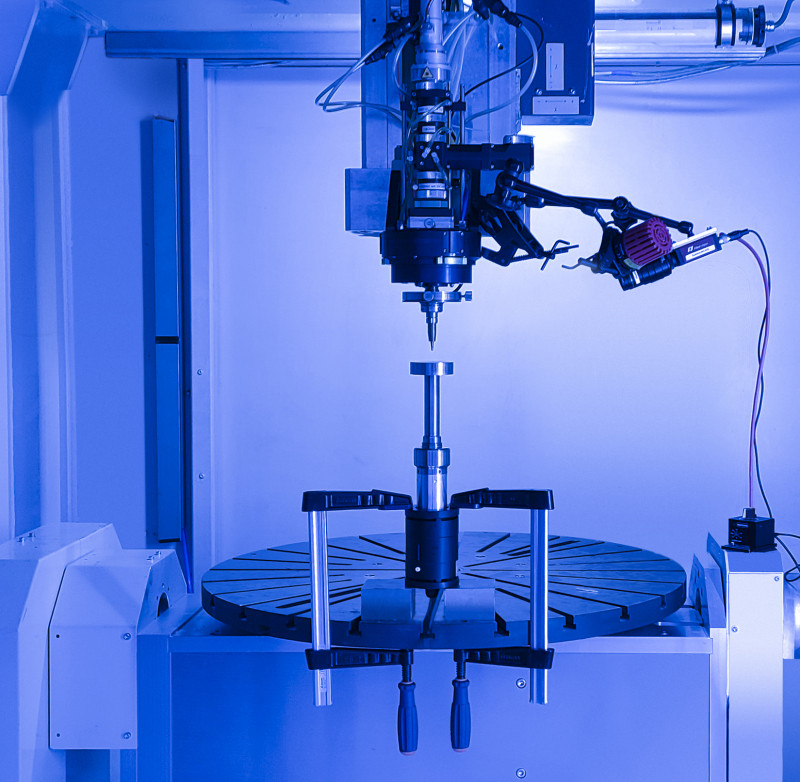

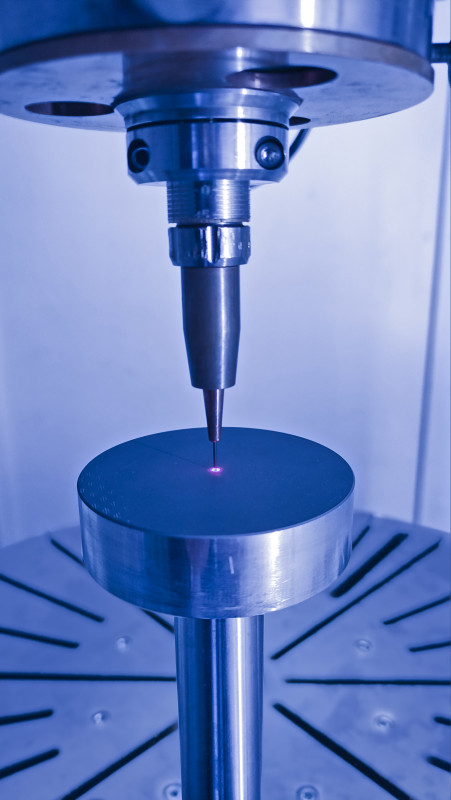

Laserauftragschweißen

Beim Laserauftragschweißen trägt eine Laseranlage auf einem Metallrohling entweder Beschichtungen oder schichtweise komplexe Strukturen auf. Dafür führt die Maschine einen Draht oder ein Pulver aus dem gewünschtem Material dem Strahl aus energiereichem Licht zu. Der Laserstrahl schmilzt das Metall dicht an der Bauteiloberfläche auf und erzeugt aus dieser Schmelze Schicht für Schicht die Zielstruktur. Als Vorbild dient dabei ein Computermodell (CAD). Umgangssprachlich werden solche Verfahren dem 3D-Druck zugerechnet. Fachsprachlich ist meist von „Additiver Fertigung“ (AF) oder englisch von „Additive Manufacturing“ (AM) die Rede. Erzeugen lassen sich damit auch sehr komplexe Formen, die sich mit herkömmlichen Verfahren wie Drehen, Fräsen und Bohren entweder überhaupt nicht oder nur mit sehr hohem Zeit- und Materialaufwand herstellen lassen.

(Quelle: Presseinformation des Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS)

Schlagworte

3D-DruckAdditive FertigungLaserauftragschweißenLuftfahrtRaumfahrtUltraschallWerkzeugbau