Mit der neuen Roadmap Klebtechnik legt der Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik (GAK) eine strategische Forschungsagenda bis 2035 vor. Im Fokus stehen zentrale Zukunftsthemen wie Kreislauffähigkeit, Digitalisierung, Prozesssicherheit und adaptive Klebtechnologien – mit dem Ziel, die Klebtechnik als Schlüsseltechnologie in der industriellen Fertigung zu stärken. Das Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik (LWF) an der Universität Paderborn war maßgeblich an der Aufarbeitung der Roadmap beteiligt. Wir haben bei Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut, Leiter des LWF, und Julian Gilich, M.Sc. nachgefragt.

Was sind für Sie Herausforderungen und Potenziale der Klebtechnik?

Meschut: Die Klebtechnik ist eine der vielseitigsten Fügetechnologien. Sie ermöglicht Leichtbau, Multimaterialverbindungen und dichte, lastverteilende Strukturen. Doch diese Vielseitigkeit ist auch eine Herausforderung. Klebprozesse sind hochkomplex und stark von der Prozesskette abhängig – angefangen bei der Oberflächenvorbereitung bis hin zur Aushärtung. Der größte Engpass liegt heute darin, diese Prozesse reproduzierbar und prüfbar zu gestalten. Gelingt es, diese Komplexität zu beherrschen, bietet die Klebtechnik enormes Potenzial, besonders im Kontext neuer Werkstoffe und Nachhaltigkeitsstrategien.

Gilich: Das Potenzial liegt insbesondere in der Digitalisierung. Mit digitalen Zwillingen, Machine Learning und datengetriebenen Prognoseverfahren haben wir heute die Möglichkeit, die Qualität von Klebverbindungen und die Effizienz der Fertigungsprozesse deutlich zu steigern. Das macht die Technologie auch für kleine und mittelständische Unternehmen zugänglicher. Gleichzeitig können wir Nachhaltigkeitsziele besser erreichen, etwa durch adaptive Prozesse oder eine präzise Steuerung des Materialeinsatzes.

Was bedeutet eine „kreislauffähige, prognostizierbare und adaptive“ Zukunft für die Praxis?

Gilich: Die Kreislauffähigkeit beschreibt die gezielte Entwicklung von geklebten Produkten, mit dem Ziel, eine effiziente Reparatur oder Wiederverwertung am Ende des Lebenszyklus zu gewährleisten. Dafür benötigen wir unter anderem reversible Klebverbindungen, also Verbindungen, die sich durch mechanische, thermische oder chemische Auslöser gezielt lösen lassen. Prognostizierbar bedeutet, dass wir durch numerische Simulation, Machine Learning und zerstörungsfreie Prüfmethoden bereits in der Entwicklung abschätzen können, ob die Eigenschaften einer Klebverbindung den Anforderungen im Betrieb entsprechen. Adaptiv umfasst zuletzt die Anpassungsfähigkeit der Prozesse an variable Rahmenbedingungen. Das ist entscheidend, wenn etwa Fertigungsprozesse oder Bauteileigenschaften variieren.

Meschut: Diese drei Begriffe sind nicht isoliert zu sehen, sondern greifen ineinander. Ein adaptiver Prozess, der auf Umweltveränderungen reagiert, ist nur möglich, wenn er gleichzeitig digitalisiert und prognosefähig ist. Und Kreislauffähigkeit setzt voraus, dass ich den Klebprozess durchgängig verstehe und kontrolliere. Die Roadmap ist hier ein strategisches Instrument, das zeigt, wie diese Zielbilder realisiert werden können, sowohl technologisch als auch organisatorisch, etwa durch neue Ausbildungsformate oder interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Welche Rolle spielt Digitalisierung in der Klebtechnik?

Meschut: In der Schweißtechnik gibt es lange etablierte Prüf- und Zertifizierungsverfahren. Das macht sie robust, aber auch etwas träger in der Weiterentwicklung. Die Klebtechnik hingegen musste früh digital denken, weil klassische Sichtprüfungen oder zerstörungsfreie Prüfmethoden oft nicht greifen. Sie ist also per se auf digitale Werkzeuge angewiesen, um Prozesse transparent zu machen.

Gilich: Ein konkretes Beispiel ist der digitale Zwilling. In der Klebtechnik umfasst dieser nicht nur Geometrien, sondern auch Materialeigenschaften, Prozess- und Umweltbedingungen. Somit können wir Vorhersagen treffen, ob die Eigenschaften einer Klebverbindung mit den geforderten übereinstimmen oder eine Nacharbeit im Prozess erforderlich ist. Das ist besonders entscheidend für sicherheitsrelevante Anwendungen, etwa in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie.

In welchen Bereichen gibt es aktuell besonderen Nachholbedarf?

Gilich: Definitiv in der Standardisierung. Wir brauchen dringend objektive und reproduzierbare Verfahren, um beispielsweise eine Haftfestigkeit zerstörungsfrei zu bewerten oder Klebverbindungen effizient zu entfügen. Vieles basiert heute noch auf Erfahrungswerten oder subjektiven Einschätzungen. Die Roadmap gibt hier klare Empfehlungen, etwa zur Entwicklung neuer Prüfmethoden oder digitaler Auswertungstools.

Meschut: Und wir müssen das Wissen über Klebtechnik auch viel früher vermitteln. Im Gegensatz zur Schweißtechnik gibt es bislang nur wenige systematisierte Ausbildungswege. Die europäische Qualifizierung zum Klebfachingenieur ist ein guter Anfang – aber wir brauchen mehr: in Berufsschulen, Hochschulen und in der Weiterbildung. Gerade weil die Klebtechnik viele interdisziplinäre Schnittstellen hat, etwa zur Chemie, Werkstoffkunde oder Verfahrenstechnik.

Lässt sich Klebtechnik mit Schweißtechnik sinnvoll kombinieren?

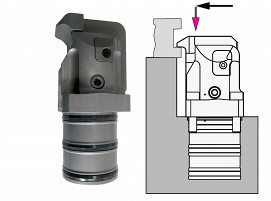

Meschut: Es gibt sehr erfolgreiche Kombinationen, wie etwa das Punktschweißen mit Kleben im Karosseriebau. Hier nutzt man die Vorteile beider Verfahren: die strukturelle Festigkeit des Schweißens und die dichte, flächige Verbindung des Klebens. Solche Hybridverbindungen sind extrem leistungsfähig.

Gilich: Allerdings sind das eher Ausnahmefälle. Meist stehen sich die Technologien komplementär gegenüber. Kleben ist dort stark, wo Schweißen Grenzen aufweist, unter anderem bei artverschiedenen und temperaturempfindlichen Werkstoffen oder bei der Integration zusätzlicher Funktionen. Aber genau hier liegt das Potenzial interdisziplinärer Zusammenarbeit, auch im Normungsbereich.

Welche Impulse erwarten Sie durch die Roadmap für die Praxis?

Meschut: Die Roadmap ist kein abstraktes Strategiepapier. Sie gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen, zeigt Forschungslücken auf und benennt priorisierte Themenfelder. Gerade für KMU ist das hilfreich, weil sie damit Orientierung bekommen: Wo lohnt sich ein Antrag? Welche Technologie hat Potenzial? Welche Kompetenzen müssen aufgebaut werden?

Gilich: Und sie macht deutlich, dass die Zukunft der Klebtechnik in der Forschung vorangetrieben und in der Industrie etabliert wird. Nur wenn es gelingt, Prozesse robust, effizient und objektiv bewertbar zu machen, wird sich die Technologie branchenweit durchsetzen. Die Roadmap bietet dafür einen klaren Rahmen.

Wo sehen Sie die Klebtechnik in zehn Jahren?

Meschut: Ich hoffe, dass die Klebtechnik dann in der Industrie genauso etabliert ist wie das Schweißen – mit eigenen Standards, durchgängigen Prüfmethoden und einem hohen Maß an Vertrauen. Sie wird eine Schlüsseltechnologie für nachhaltige Fertigung sein, weil sie Stoffschlüsse ermöglicht, wo andere Verfahren scheitern.

Gilich: Und dass digitale Tools und ML nicht nur zur Prozessüberwachung, sondern auch zur Prozesssteuerung eingesetzt werden, um einem adaptiven Prozess näher zu kommen. Wenn wir diese Systeme beherrschen, können wir die Klebtechnik nicht nur effizienter, sondern auch resilienter gestalten. Das ist essenziell für die Industrie der Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Schlagworte

Adaptive KlebtechnikDigitalisierungFügenIndustrielle FertigungKlebenKlebprozessKlebprozesseKlebtechnikKlebtechnologienKreislauffähigkeitProzessketteProzesssicherheitProzesssteuerungSchlüsseltechnologienStandardisierungStandardsWiederverwertung