Grenzen der Lithiumgewinnung aus Geothermie

Wasser aus der Tiefe pumpen, Lithium abtrennen und daraus Batterien für die Elektromobilität produzieren – die Idee vom umweltverträglichen und regionalen Lithium als Nebenprodukt der Geothermie scheint vielversprechend. Doch inwiefern sich der heimische Abbau wirklich lohnt, war bislang nicht ausreichend geklärt. Ein Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) hat jetzt den Forschungsstand zusammengefasst, Rohstoffmärkte analysiert und Technologien bewertet. Demnach könnten in Deutschland theoretisch Tausende Tonnen Lithium pro Jahr gefördert werden, zentrale Fragen müssen aber noch geklärt werden.

Für die Energiewende benötigt Europa viele Batterien und dazu genügend Lithium, um sie zu produzieren. Die Europäische Union (EU) stuft Lithium entsprechend als kritischen Rohstoff ein – es droht ein Lithiumdefizit. „Wir sind dabei vollständig auf Importe angewiesen, weltweit stammen 80 Prozent des Lithiums aus Chile und Australien“, sagt Valentin Goldberg vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) des KIT. „Gleichzeitig nehmen wir erhebliche Umweltkosten beim konventionellen Abbau in diesen Ländern in Kauf, etwa negative Auswirkungen auf das Grundwasser.“

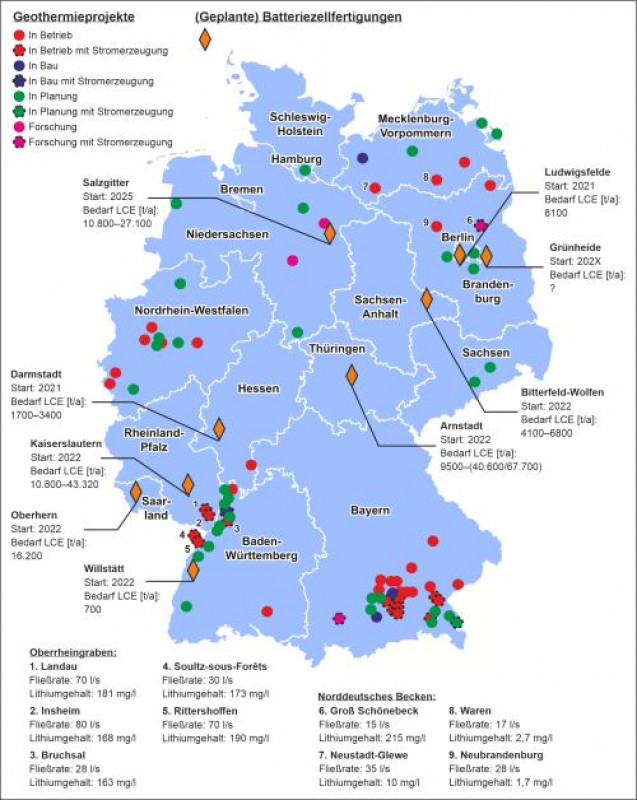

Bei der Lithiumgewinnung in Geothermiekraftwerken dagegen soll bestehende Infrastruktur in Europa genutzt werden, mit der bereits große Mengen Thermalwasser mit teilweise hohem Lithiumgehalt gefördert wird. Nach der Energieproduktion soll das Lithium dabei technologisch abgetrennt und das Wasser, wie im Kraftwerkbetrieb üblich, in den Untergrund zurückgeführt werden. „Grundsätzlich sehen wir die Technologie sehr positiv. Flächenverbrauch und Umweltkosten wären gering, genauso die Transportkosten“, so Goldberg. Um zu klären, welchen Beitrag heimisches Lithium zukünftig realistisch leisten kann, hat er nun gemeinsam mit einem Team am AGW das verfügbare Wissen zusammengetragen, analysiert und für Deutschland erstmals das mögliche Potenzial berechnet.

Regionale Lithiumgewinnung als ökologische Ergänzung

Wie viel Lithium gewonnen werden kann, ist dabei nicht nur von den Lithiumkonzentrationen im Wasser abhängig, sondern auch von der standortabhängigen Fließrate und der Reservoirgröße. Für ihre Schätzung haben die Forschenden potenzielle Standorte in Deutschland betrachtet, die Rohstoffmärkte analysiert und unterschiedliche Technologien hinsichtlich ihrer Effizienz, Anwendbarkeit und Integrationsfähigkeit für die geothermische Energieproduktion bewertet. „Auf dieser Basis halten wir bei einer optimistischen Abschätzung eine jährliche Produktion von ungefähr 2.600 bis 4.700 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent für möglich, wenn alle relevanten Geothermiestandorte mit entsprechenden Anlagen ausgerüstet werden“, sagt Dr. Fabian Nitschke vom AGW, der ebenfalls an den Studien beteiligt war. „Damit könnten wir etwa 2 bis 13 Prozent des Jahresbedarfs der geplanten Batteriefertigung in Deutschland decken.“

Durch den Zubau weiterer Geothermiekraftwerke sei eine Steigerung der Fördermengen denkbar, allerdings dauere es mindestens fünf Jahre, bis ein neu geplantes Kraftwerk in Betrieb geht. „Angesichts des globalen prognostizierten Lithiumdefizits und der geplanten Batteriefertigung wird sich die Lage speziell für Deutschland rasch zuspitzen. Das Lithium aus der Geothermie kann mittelfristig also nur eine Ergänzung darstellen“, so Nitschke.

Unterschiedliche Technologien im direkten Vergleich

Noch sind die Prognosen von vielen Unsicherheiten geprägt: Die Größe und die Herkunft der Lithiumvorkommen in den Geothermalsystemen sowie die Reaktion der Reservoire auf eine kontinuierliche Förderung werden zurzeit erforscht. Zudem befinden sich die Technologien zur Extraktion in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium – entscheidende Entwicklungsstufen sowie Langzeittests stehen noch aus. „Im direkten Vergleich zeigten sich allerdings bereits spezifische Vor- und Nachteile, die für eine wirtschaftliche Lithiumextraktion besonders relevant sind“, sagt Dr. Tobias Kluge vom AGW, ein weiterer Autor der Studien. „So wirken sich der Bedarf an zusätzlichen Rohstoffen, Schäden durch Ablagerungen an Bohrlöchern, Extraktionseinheiten und der Energieverbrauch direkt auf die Wirtschaftlichkeit aus.“

Voraussetzung ist eine breite Akzeptanz

Ob die Lithiumgewinnung mittels Geothermiekraftwerke in Deutschland letztendlich realisiert wird, hängt aber nicht nur von der weiteren Technologieentwicklung sowie geeigneten Standorten ab. Vielmehr seien auch gesellschaftliche Unterstützung und Akzeptanz notwendig, betont Valentin Goldberg: „Unsere Veröffentlichungen im Magazin Grundwasser richten sich deshalb nicht nur an ein Fachpublikum. Vielmehr wollen wir Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft aber auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich direkt und unabhängig über Chancen und Herausforderungen zu informieren.“ Zudem biete ihre Arbeit nun eine Basis für zukünftige Forschung und Entwicklung zu diesem gesellschaftsrelevanten Thema. Erstellt wurden die Studien im Rahmen der von der Abteilung für Geothermie und Reservoir-Technologie der AGW geleiteten GeoEnergie Forschung im Helmholtz-Programm Energie sowie des Forschungsprojektes BrineMine des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Originalpublikationen:

Goldberg, V., Kluge, T., Nitschke, F.: Herausforderungen und Chancen für die Lithiumgewinnung aus geothermalen Systemen in Deutschland Teil 1: Literaturvergleich bestehender Extraktionstechnologien. Grundwasser. (2022)(a) https://doi.org/10.1007/s00767-022-00522-5

Goldberg, V., Nitschke, F., Kluge, T.: Herausforderungen und Chancen für die Lithiumgewinnung aus geothermalen Systemen in Deutschland Teil 2: Potenziale und Produktionsszenarien in Deutschland. Grundwasser – Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie (2022)(b). https://doi.org/10.1007/s00767-022-00523-4

(Quelle: Presseinformation des KIT – Karlsruher Institut für Technologie)

Schlagworte

BatterieproduktionElektromobilitätEnergiewendeGeothermieLithiumLithiumewinnung